作者:何乃强

1970年代,我住在乌节区基里尼路一带,该区多条街道的名称是取自英国的城乡镇,如Exeter,Oxley,Oxford,Somerset,Devonshire

等,其中的蒂弗顿巷(Tiverton

Lane)是我常常经过的一条街道, 街上建有一列19世纪末造型独特、呈锯齿状排列的两层楼排屋。

据悉,蒂弗顿巷曾是1950年代粤籍女佣(俗称“妈姐”)互助会的会所所在地(Singapore

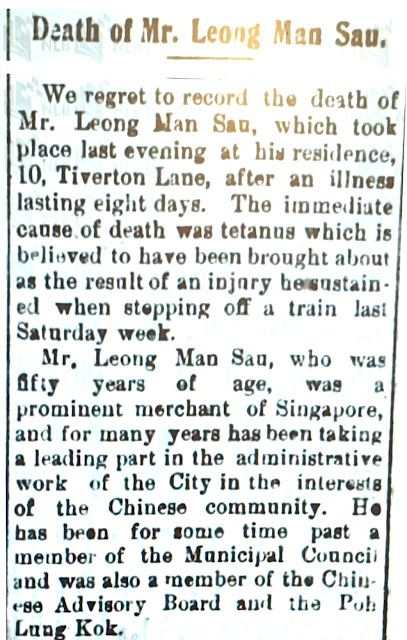

Cantonese Women’s Mutual Help Society),蒂弗顿巷10号曾是赫赫有名的粤籍商人梁敏修(1866–1916)在20世纪初的居所。该处旧屋已被拆除,原址于1980年建成了一栋32层高的电信大楼(Comcentre)。不过,蒂弗顿巷的路牌得被保留下来,镶崁在大厦后入口的墙壁上。

二十世纪初年,殖民地政府指示华民护卫司署翻译官何乐如,建议新加坡的华人族群创办一家慈善医院,以应付人口激增的需求。何乐如联络上当时的广帮领袖黄亚福(黄福基、黄莆田1837-1918)与梁敏修(1866-1916),传递殖民地政府的意愿。

黄福基与梁敏修召集“广惠肇三属”(广州府、惠州府、肇庆府)人士商议,在短时间内筹得逾万叻元(叻元是新加坡殖民地政府发行的货币单位),随后又获多位粤籍侨领邱雁賓、吴胜鹏、陆寅杰、朱树铭、谭庆云、林雨之、李星南等支持,最终募款总额超过十万叻元。

“广惠肇方便留医院”董事会继而成立,黄亚福与梁敏修二人被推举为财产受托人,黄亚福出任第一届

(1910年)董事会总理兼主席,梁敏修当了三届副主席后,于1915及1916年,接任总理兼正主席之职位,遗憾的是,他在任内去世。

所谓万事起头难,创办初期,除了筹备更多资金外,梁敏修亦肩负很多创办医院的行政工作。梁敏修中英文俱佳,常为粤籍社群草拟文书,可谓一时之“文胆”,与官方来往沟通不成问题,所以留医院能顺利开启,梁敏修功不可没。

梁敏修1866年生于中国广州,幼年在当地受教育。1878年,年仅12岁的他南来新加坡,与经营木材进出口的父亲梁凤翔团聚。他先后就读于圣安德烈教会学校和莱佛士书院,接受英文教育。毕业后继承父业,并大力扩展,进军船运业,主要运输木材与木板等。

梁敏修亦投身社会公共服务,他长期担任华人参事局(Chinese Advisory Board)委员、保良局(Po

Leung Kuk)委员,以及棋樟山检疫所巡视员,并获委任为太平绅士(JP)。在商界方面,他曾为中华商务总会(中华总商会前身)董事。1900年,他归化为英国公民。1913年,获殖民地政府委为首批官委市政委员(Municipal

Council Member)。在宗乡组织方面,他曾任碧山亭公所理事和南顺会馆总理,也是养正学校的创办人之一兼校董。

1916年,年仅50岁的梁敏修不幸在下火车时受伤,感染破伤风。当时该病尚无有效治疗方法,他因毒素引发严重神经症状,如肌肉痉挛、牙关紧闭与呼吸困难,辗转挣扎七八日后病逝。当时破伤风疫苗(tetanus

toxoid vaccine)仍未问世,直至1924年才被研发成功,1940年代末方投入临床使用。可以说,梁敏修生不逢时,与救命“仙丹良药”擦肩而过,令人扼腕。

梁敏修的家庭状况公开资料有限,他的讣告也没有提及。据其侄孙梁国泰(Leong

Kwok Thye)与其兄弟梁国恩在2024年出版的英文著作 Arrows on Target: The

Legacy of Leong Man Sau(中译《一矢中的:梁敏修的遗产》)中提及,梁敏修共有三位妻子。此外,1945年7月24日英文版《昭南新闻》(Syonan

Shimbun)曾报道,梁敏修与黄美娇所生的第四子梁汉图(Leong Hong-Toh)举行婚礼。

梁敏修虽英年早逝,但其为社会、宗乡及医药公益所作出的贡献,已深深镌刻在新加坡华社发展的历史长河之中。

No comments:

Post a Comment