榜鹅(Punggol)这个沿海市镇位于新加坡东北部,和西边的实里达及东边的巴西立分别有一河之隔。榜鹅是发展中的新镇,目前有约5万个组屋单位和19万组屋居民。昔日荒芜的农场正被清除,相信三几年后又是个“面目全非”的地方。

(榜鹅地形图。)

十多年前宣布的“优质榜鹅21”计划,以“绿水蓝天”为卖点,吸引年轻家庭与喜欢生态环境的居民到这里生活。榜鹅水道两头连接榜鹅和实龙岗蓄水池,打造另一个濒水休闲景区。这条人工水道发挥榜鹅的地理特性,结合水和绿的魅力营造昔日的乡村韵味。为了给榜鹅水道增添绿色生命与生物的多元性,建屋局在这里制造浮动湿地与淡水红树林,如同天然净水剂般吸收水中多余养分与污染物。

(十多年前宣布“优质榜鹅21”计划,以 “绿”“水”的生态环境为卖点,吸引年轻家庭与喜欢绿水蓝天的居民到这里生活。)

“从天而降”的村庄

榜鹅的马来文原意为向果树投掷树枝,让果子掉落地面;第二个解释是水果与林产品的批发地区,意味着早期的榜鹅可能是水果园林。第三个说法则跟榜鹅村的创建人Wak Sumang有关。他的曾孙Awang bin Osman在口述历史中阐述,曾祖父获得殖民地政府同意后开辟村庄,树叉(punggur)刚好掉在棚屋上,于是决定以榜鹅为村庄命名。虽然榜鹅名字的由来众说纷纭,出处都跟“从天而降”有关。

榜鹅海边曾经有座动物园

约半个世纪前落成的万里动物园给予国人许多温馨的回忆,多年来精心打造的动物园借助蓄水池的湖光美色,除了让游人跟可爱的小动物与猛兽面对面,也可以零距离投入大自然的怀抱中。

二战前,榜鹅尾海边有座私人创办的“新加坡动物园”,就像现在的万里动物园一样,以自然景观为辅,成为本地与外来游客的热门观光点。

话说一个世纪前,被形容为“动物之友”的巴萨帕(William Lawrence Soma Basapa)在实龙岗路上段的住家内收集飞禽走兽。1928年,他将住家的动物园搬迁到榜鹅尾这个占地6个足球场的园地,饲养两百只动物和两千只飞鸟。

巴萨帕雄心勃勃地经营动物园,除了从柏斯带入单峰驼、黑天鹅和小马,还从悉尼引进令人大开眼界的海豹。随后他又跟荷兰动物园达成协议,运来四头狮子,其中一头母狮生下三头小狮子,报章形容为“济济一堂,信可乐也。”

(新加坡动物园:创办人巴萨帕与他的宠物虎合影。图片来源: www.singaporebasapa.com。)

二战快蔓延到新加坡了,殖民地政府强制动物园必须于24小时内撤出榜鹅。巴萨帕无法完成不可能的任务,只好让政府把鸟儿和其它温顺的动物放走,具有威胁性的野兽则被枪杀。迅雷不及耳目间,动物园沦为日军的俱乐部,巴萨帕眼见心血付诸一旦,不免意兴阑珊,伤心过度逝世了。

距离榜鹅动物园不远的沙滩,就是日战的屠杀现场了,超过300名华裔平民在此处被集体枪杀。现在沙滩有游人戏耍,有人在码头吹风垂钓,潮起潮落间,动物园遗迹荡然无存,日战记忆也日益模糊了。

(榜鹅尾码头是个游人垂钓的地点,沙滩的另一头为日战屠杀现场。)

科尼岛,虎豹岛

位于榜鹅尾与罗弄哈鲁士之间的科尼岛(Coney Island)原名实龙岗岛,填土后的小岛“长大”了,从原来的13公顷扩大至100公顷,可容纳大约50个足球场,其中开放的公园区约80公顷。跟本岛连接起来后,科尼岛变成新加坡的一部分,“岛”已经名存实亡。如今大家可以徒步走在从前的海面上,不必乘船过岛了。

老华人称科尼岛为虎豹岛,原来上世纪30年代,以万金油起家的胡文虎买下实龙岗岛当岛主,并在岛上建造“虎豹沙滩别墅”。

二战结束数年后,印度商人朱兰玛莫(Ghulam Mahmood)买下小岛,设立舞厅、餐馆、酒廊与海边度假屋,长远计划是发展成类似纽约科尼岛那样的休闲娱乐天堂。天堂美梦并不长久,三年后就关门大吉了,科尼岛的名称则得以保存。

虎豹沙滩别墅被高耸的铁栏杆围起来,年久失修下显得满目疮痍。墙壁上写着当年社阵的标语,显然上世纪60至70年代,科尼岛曾经是一些支持左翼的团体过岛露营的场所。

70年前到科尼岛旅行可是大费周章的,那个年代旅行拍照消费不菲,男女老幼都穿着漂亮时髦的洋装,包下罗厘到实龙岗河口,再转搭渡轮过岛。所谓渡轮其实是开棚的摩托舯舡,虽然科尼岛离本岛不远,还是需时45分钟,但觉短短的距离长长的路。

虽说百闻不如一见,到头来一见不如闻名,肇庆会馆的老会员记述 “虎豹岛面积不很广,恍如一座大花园,…..这是侨领胡文虎先生的物业,有受雇看守的工人。从岛上外望,不见汪洋巨侵,只有碧水无波,俨然一河两岸般的景色。还有捕鱼的栅栏,别饶佳趣。岛上无水源,最为缺憾;假使当年鲁滨逊漂流至此,一定糟糕。”若遇上状况,滋味更不好受,回程时“火伞高悬,舟中闷热,各人都汗下如雨,航行未久,摩托机之声嘎然停止”,还好摩托机只是“吊颈抖气”了五分钟而已。

科尼岛的部分地区正在转型为新加坡外展训练中心,预料2021年竣工时,可以分散乌敏岛的外展训练中心的人流。30年前我还是个年轻人,跟同事在榜鹅尾乘小舟到乌敏岛,一起接受五天的外展训练。对于我们这些必须回营受训的战备军人来说,集训算是小儿科,但对于协助没有接触过野外生活的女同事,日以继夜地度过重重难关,依然充满温馨的回忆。

对于当下的学生来说,或许外展训练最大的挑战是必须度过没有手机、iPad的日子,尝试新的冒险游戏如攀岩、皮划艇和越过障碍物,学会管理集体关系,建立互信等。

早在上世纪70年代,人民协会已经在榜鹅、白沙、三巴旺和圣约翰岛设置可容纳百多人的假日营,为年轻人提供参与集体活动的空间,我的学生时代每年总有一两回在这些假日营度过。巴士在榜鹅路上经过养猪场,抵达榜鹅尾的榜鹅假日营。假日营原址为现在的外展训练中心接待处,附近就是消失的Wak Sumang甘榜了。集体生活纪律化,听到雄壮充满节奏感的《运动员进行曲》就自动列队做早操了。几天下来,营火会、土风舞、即兴编剧表演、关心社会的学习研讨接踵而来。最后一夜的文娱晚会结束后,伙伴们牺牲睡眠,围在一块儿谈天交心。

昇菘、职总和牛奶国际(巨人和冷藏公司)并列为本地三大超市,昇菘是唯一由土生土长的本地人白手起家的企业。

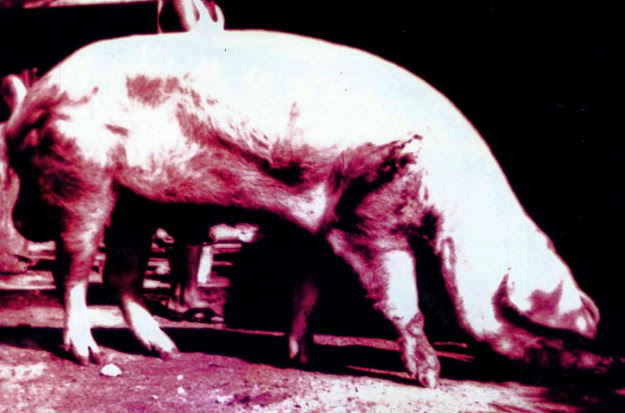

林兄弟(林福荣、林福星和林佑龙)于1985年创业前,帮忙打理父亲建在榜鹅的养猪场,俗称“十九支骨”的种猪就是父亲白手起家的宝贝。十九支骨这类猪种重约400公斤,体型超大,一般农场饲养的生猪长到百来公斤便送入屠宰场了。

林兄弟创业前一年,农场的生猪供应过剩,只好另谋出路,到宏茂桥三道第122座组屋底层的实惠超市开档售卖冷冻猪肉。眼看政府正在逐步淘汰本地的养猪业,为了日后的生计,三兄弟接手这家周转不灵的超市,分别负责卖猪肉、水果和鲜鱼。小小的组屋店面成为猪农迈向超市王国的启航点。

说到林氏兄弟养猪和卖猪肉起家,二战后政府在支持农业发展方面确实是落足马力的。1957年的亚洲流感(H2N2)席卷全球,超过一百万人丧命,新加坡也有将近700人死于流感,殖民地政府还为家禽注射防疫针呢!独立后新加坡得到联合国对家禽养殖业现代化所提供的援助,原产局在三巴旺设立农业学校,为农民子弟开办免学费免膳宿的提升课程,将实用科技带入农场。

由于家禽农场严重污染水源,1974年底,政府宣布在榜鹅9条石至10条石半拨出养猪的地段,将散布全国各地的上万个养猪场迁徙至榜鹅。全盛时期,本地农场每年提供超过100万头生猪,3,200万只鸡和5亿粒鸡蛋,应付内需绰绰有余。

十年后,政府认为养猪业消耗太多珍贵的土地与洁净水,不符合经济效益,决定进口生猪与冷冻猪肉。随着农业政策改弦易辙, 1989年底,榜鹅最后的猪农告别农场,新加坡的养猪业走入历史。

沿河来到榜鹅河上游,新落成的万国组屋包围着隐藏在河畔树丛中的甘榜罗弄万国(Kampong Lorong Buangkok),那是新加坡本岛最后的甘榜。

1956年兴建的甘榜罗弄万国属于“新”甘榜,从刚开始的五、六户家庭发展到全盛时期的40多户人家,如今剩约一半。甘榜生活最叫人念念不忘的是自发的人情味,村里供回教徒使用的祷告礼堂,也是由各族村民出钱出力兴建的。年轻人成家后搬到组屋居住,只留下对黄土地不弃不离的老人家。他们认为甘榜生活的素质远优于组屋,宽广的空间和浓浓的甘榜情怀是无法取代的。

为了重新感觉昔日乡村的气息,曾经跟徒步达人郭永发的“寻幽探秘逍遥游”大队来到这里,也跟新加坡华乐团的郭勇德相约,天色未亮的时候走进最后的甘榜。踏在接地气的泥潭小路上,熟悉的鸟语蛙鸣与狗吠声呼唤起旧时光。

过去新加坡的土地面积多数为甘榜农村覆盖着,大刀阔斧的建设声中,失去很多旧时的风味。宜居城市的布局有人欢喜有人烦忧,对从前的榜鹅居民来说,“古乡篱下菊,今日几花开”何其遥远,因为这里已经没有他们的童年,没有回家的路。

主要参考资料

(科尼岛上的前虎豹沙滩别墅,还可看到屋外的水井。)

二战结束数年后,印度商人朱兰玛莫(Ghulam Mahmood)买下小岛,设立舞厅、餐馆、酒廊与海边度假屋,长远计划是发展成类似纽约科尼岛那样的休闲娱乐天堂。天堂美梦并不长久,三年后就关门大吉了,科尼岛的名称则得以保存。

虎豹沙滩别墅被高耸的铁栏杆围起来,年久失修下显得满目疮痍。墙壁上写着当年社阵的标语,显然上世纪60至70年代,科尼岛曾经是一些支持左翼的团体过岛露营的场所。

70年前到科尼岛旅行可是大费周章的,那个年代旅行拍照消费不菲,男女老幼都穿着漂亮时髦的洋装,包下罗厘到实龙岗河口,再转搭渡轮过岛。所谓渡轮其实是开棚的摩托舯舡,虽然科尼岛离本岛不远,还是需时45分钟,但觉短短的距离长长的路。

虽说百闻不如一见,到头来一见不如闻名,肇庆会馆的老会员记述 “虎豹岛面积不很广,恍如一座大花园,…..这是侨领胡文虎先生的物业,有受雇看守的工人。从岛上外望,不见汪洋巨侵,只有碧水无波,俨然一河两岸般的景色。还有捕鱼的栅栏,别饶佳趣。岛上无水源,最为缺憾;假使当年鲁滨逊漂流至此,一定糟糕。”若遇上状况,滋味更不好受,回程时“火伞高悬,舟中闷热,各人都汗下如雨,航行未久,摩托机之声嘎然停止”,还好摩托机只是“吊颈抖气”了五分钟而已。

(本地游客在实龙岗河口搭渡至虎豹岛 (1951年)。照片由郭义珠提供。)

集体活动中心

科尼岛的部分地区正在转型为新加坡外展训练中心,预料2021年竣工时,可以分散乌敏岛的外展训练中心的人流。30年前我还是个年轻人,跟同事在榜鹅尾乘小舟到乌敏岛,一起接受五天的外展训练。对于我们这些必须回营受训的战备军人来说,集训算是小儿科,但对于协助没有接触过野外生活的女同事,日以继夜地度过重重难关,依然充满温馨的回忆。

对于当下的学生来说,或许外展训练最大的挑战是必须度过没有手机、iPad的日子,尝试新的冒险游戏如攀岩、皮划艇和越过障碍物,学会管理集体关系,建立互信等。

早在上世纪70年代,人民协会已经在榜鹅、白沙、三巴旺和圣约翰岛设置可容纳百多人的假日营,为年轻人提供参与集体活动的空间,我的学生时代每年总有一两回在这些假日营度过。巴士在榜鹅路上经过养猪场,抵达榜鹅尾的榜鹅假日营。假日营原址为现在的外展训练中心接待处,附近就是消失的Wak Sumang甘榜了。集体生活纪律化,听到雄壮充满节奏感的《运动员进行曲》就自动列队做早操了。几天下来,营火会、土风舞、即兴编剧表演、关心社会的学习研讨接踵而来。最后一夜的文娱晚会结束后,伙伴们牺牲睡眠,围在一块儿谈天交心。

(榜鹅尾假日营:年轻人随着《运动员进行曲》做早操。原址为现在的新加坡外展训练中心接待处。)

从猪农的昇菘超市回顾榜鹅的养猪业

林兄弟(林福荣、林福星和林佑龙)于1985年创业前,帮忙打理父亲建在榜鹅的养猪场,俗称“十九支骨”的种猪就是父亲白手起家的宝贝。十九支骨这类猪种重约400公斤,体型超大,一般农场饲养的生猪长到百来公斤便送入屠宰场了。

(“十九支骨”这类超大型的猪种重约400公斤,此种猪就是昇菘集团林兄弟们的父亲白手起家之宝。照片由昇菘集团董事经理林佑龙提供。)

林兄弟创业前一年,农场的生猪供应过剩,只好另谋出路,到宏茂桥三道第122座组屋底层的实惠超市开档售卖冷冻猪肉。眼看政府正在逐步淘汰本地的养猪业,为了日后的生计,三兄弟接手这家周转不灵的超市,分别负责卖猪肉、水果和鲜鱼。小小的组屋店面成为猪农迈向超市王国的启航点。

(昇菘集团林兄弟们的外甥坐在他们家族第一辆新车上拍照,背景为父亲的养猪场。照片由昇菘集团董事经理林佑龙提供。)

说到林氏兄弟养猪和卖猪肉起家,二战后政府在支持农业发展方面确实是落足马力的。1957年的亚洲流感(H2N2)席卷全球,超过一百万人丧命,新加坡也有将近700人死于流感,殖民地政府还为家禽注射防疫针呢!独立后新加坡得到联合国对家禽养殖业现代化所提供的援助,原产局在三巴旺设立农业学校,为农民子弟开办免学费免膳宿的提升课程,将实用科技带入农场。

由于家禽农场严重污染水源,1974年底,政府宣布在榜鹅9条石至10条石半拨出养猪的地段,将散布全国各地的上万个养猪场迁徙至榜鹅。全盛时期,本地农场每年提供超过100万头生猪,3,200万只鸡和5亿粒鸡蛋,应付内需绰绰有余。

十年后,政府认为养猪业消耗太多珍贵的土地与洁净水,不符合经济效益,决定进口生猪与冷冻猪肉。随着农业政策改弦易辙, 1989年底,榜鹅最后的猪农告别农场,新加坡的养猪业走入历史。

本岛最后的乡村:甘榜罗弄万国

沿河来到榜鹅河上游,新落成的万国组屋包围着隐藏在河畔树丛中的甘榜罗弄万国(Kampong Lorong Buangkok),那是新加坡本岛最后的甘榜。

1956年兴建的甘榜罗弄万国属于“新”甘榜,从刚开始的五、六户家庭发展到全盛时期的40多户人家,如今剩约一半。甘榜生活最叫人念念不忘的是自发的人情味,村里供回教徒使用的祷告礼堂,也是由各族村民出钱出力兴建的。年轻人成家后搬到组屋居住,只留下对黄土地不弃不离的老人家。他们认为甘榜生活的素质远优于组屋,宽广的空间和浓浓的甘榜情怀是无法取代的。

(甘榜罗弄万国一隅: 新落成的万国组屋包围着隐藏在河畔树丛中的本岛最后的甘榜。)

为了重新感觉昔日乡村的气息,曾经跟徒步达人郭永发的“寻幽探秘逍遥游”大队来到这里,也跟新加坡华乐团的郭勇德相约,天色未亮的时候走进最后的甘榜。踏在接地气的泥潭小路上,熟悉的鸟语蛙鸣与狗吠声呼唤起旧时光。

过去新加坡的土地面积多数为甘榜农村覆盖着,大刀阔斧的建设声中,失去很多旧时的风味。宜居城市的布局有人欢喜有人烦忧,对从前的榜鹅居民来说,“古乡篱下菊,今日几花开”何其遥远,因为这里已经没有他们的童年,没有回家的路。

主要参考资料

1. Awang bin Osman, interview by Oral History Centre, National Archives Singapore, Accession No: 000319, 1984.

2. “COMMERCIAL PIG FARMING IN PUNGGOL IS ANNOUNCED”, HISTORY SG An online resource guide, http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/96eeeaf9-474d-4ade-bc97-8750c845a8b9, accessed 12 April 2020.

3. Francis Chan, “From pig farmer to supermarket chain owner”, The Straits Times, 10 June 2009.

4. Michelle Chan Yun Yee, “PUNGGOL: WAVES OF RECREATION”, MuseSG Volume 11 Issue 1 – 2018.

5. Nalina Gopal, “FINDING BASAPA - IN SEARCH OF A PIONEER AND HIS STORY”, Be Muse Volume 6 Issue 2 – Jul to Sep 2013.

6. “Retracing the 26 Tracks of Punggol Road”, https://remembersingapore.org/2018/09/30/old-punggol-road-26-tracks/, accessed 6 April 2020.

7. The Basapas of Singapore, http://www.singaporebasapa.com/, accessed 8 May 2020.

8. tanskl@wb,“榜鹅,最古老定居点之一”,《联合晚报》 2016年5月21日。

9. “榜鹅的濒水与美食魅力”,《早报数码》2018年3月14日,https://www.zaobao.com.sg/zlifestyle/trending/story20180314-841398, accessed 6 April 2020。

相关链接

科尼岛上寻 “虎豹”(虎豹岛,Coney island)

虎豹别墅

仰光华人区的1832

乌敏岛 Pulau Ubin

2. “COMMERCIAL PIG FARMING IN PUNGGOL IS ANNOUNCED”, HISTORY SG An online resource guide, http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/96eeeaf9-474d-4ade-bc97-8750c845a8b9, accessed 12 April 2020.

3. Francis Chan, “From pig farmer to supermarket chain owner”, The Straits Times, 10 June 2009.

4. Michelle Chan Yun Yee, “PUNGGOL: WAVES OF RECREATION”, MuseSG Volume 11 Issue 1 – 2018.

5. Nalina Gopal, “FINDING BASAPA - IN SEARCH OF A PIONEER AND HIS STORY”, Be Muse Volume 6 Issue 2 – Jul to Sep 2013.

6. “Retracing the 26 Tracks of Punggol Road”, https://remembersingapore.org/2018/09/30/old-punggol-road-26-tracks/, accessed 6 April 2020.

7. The Basapas of Singapore, http://www.singaporebasapa.com/, accessed 8 May 2020.

8. tanskl@wb,“榜鹅,最古老定居点之一”,《联合晚报》 2016年5月21日。

9. “榜鹅的濒水与美食魅力”,《早报数码》2018年3月14日,https://www.zaobao.com.sg/zlifestyle/trending/story20180314-841398, accessed 6 April 2020。

相关链接

科尼岛上寻 “虎豹”(虎豹岛,Coney island)

虎豹别墅

仰光华人区的1832

乌敏岛 Pulau Ubin

No comments:

Post a Comment