1. 我曾经想过,我的童年记忆自那一趟从怡保南下新加坡的夜间火车开始。那时妹妹、弟弟还未出世,爸爸妈妈带着分别为五岁、四岁、三岁的姐姐、哥哥及我,就这样全家从怡保一路坐火车南移到新加坡。

与其说,我记得的是那班夜行列车,不如说,隐约浮现在脑中的是自己在火车上一路哭泣的画面。那段记忆就如拼贴出来的蒙太奇画面,偶尔在脑中闪现。

我也曾经想过,对于当年那个三四岁的小女孩来说,全家坐上南下火车之际,之所以不停哭泣,兴许是突然远离熟悉的生活与玩伴。

由于祖父母过世早,在怡保的时候,我们一家与外公、外婆及舅舅全家同住,突然就离开了热闹哄哄的大家庭生活,即便那年仅有三岁,甚至更小,也会不舍吧。但那么伤心,是否也在童稚的岁月里有所感知,从此告别怡保这块出生之地?

我也曾问妈妈,我们家当年为何要迁离怡保南下?妈妈对回忆过往没多大兴趣,仿佛在敷衍我,只淡淡地说了句:那时候很多人都是这样,从联邦跑到新加坡来的。

可我一直困惑,为何爸爸一直到去世都没有申请为新加坡公民,也许,年少即自福建下南洋讨生活的父亲,他心中认同的家国,不在彼也不在此,不在新加坡,也不在马来西亚,一直是他心中那一片永远的故里。

2. 也不知为什么,我们在新加坡的第一个家是在岛屿东部,一个叫做峇踏(Batak)的马来村落。这些年来,虽然心中总有个疑问:Batak,在马来语里究竟是什么意思?但似乎总是想想即忘,没真正放在心上。一直到最近,一天早上,突然想要打个电话请教马来文学翻译家妙华大姐,这才知道,“Batak”大多指分布在印度尼西亚苏门答腊北部的巴塔克人。那么,峇踏,是不是过去巴塔克人从印尼移居到新加坡的落脚处?或那曾是巴塔克人聚居的地方?

在峇踏,我们家周围人烟并不稠密,虽说是马来甘榜,但左邻右舍除了马来人,还有华人,其中也有福建人、潮州人和广东人。我们家对面是独门独户的潮州人家,他们家院子大,种了红毛榴梿、红毛丹等果树,还养了几头灰褐色羽毛的家鹅。那些看起来呆头呆脑的大鹅,却一只只盛气凌人,有事没事,看到人就伸长脖子,扑打着翅膀追着人咬,俨然村中恶霸。

对面邻居有时将家鹅关在自家院子里,有时让它们走出院子横行霸道。大鹅在路上招摇的时候,我们就躲得远远的,大人们都说,鹅喙锐利,被咬一口肯定痛死了。可我从小不明白,凭什么鹅见人就咬?年岁渐长,想起甘榜里那几只追逐行人的家鹅,不禁要想:大鹅如此凶猛,是没有安全感,害怕自家地盘被侵占,所以先发制人?又或,本性就好攻击,逢人就想欺负?

离我家不太远,有一家步行约20分钟可抵达的中央戏院,小时候喜欢的电影《江山美人》就是在那里看的。夜里天气好的时候,妈妈还会带我们到戏院附近的pasar

malam(夜市)闲逛。到了夜市,我们总是大有收获,小时候家里的连环图书如《西游记》等等大多是在夜市里的书摊买的。

这辈子读的第一所学校新生学校也在峇踏一带的马来甘榜里。记忆中,学校前后左右摇曳着椰树与果树,附近还有马来人家的浮脚木屋。校舍建在微微高起的半山坡上,我们每天就在山坡上上下下。

我曾请教本地文史研究者李国梁,新生学校究竟是在如今什么地方。国梁果然不负所托,他后来告诉我,是在惹兰友诺士一带。换言之,过去所说“峇踏”,也即目前车如流水的惹兰友诺士一带。岁月改变了地貌,也改变了人文景观,当年那椰树环绕着校舍的画面已然远去,峇踏,已无迹可寻。

回想起来,1960年代初期,那还是个华文教育昌盛的年代,不但马来甘榜里有华校,学校里甚至还有马来同学,当时也不知这些马来同学来自哪个年级,哪一班,不知什么原因,被父母送来华校就读。

第一次那么近距离看到政治人物也是在新生学校上学的时候。小学三年级那一年,当时初任总理的李光耀到了我们学校,为平静朴素的甘榜小学掀起了不小的涟漪。

长大以后我才知道,1963年年底,新加坡举行立法议会大选,也就在那一年,李光耀开始了他一连串的下乡访问,位于马来甘榜的新生学校应该也是他在大选前探访民情、拉选票的行程之一。

我对于建国总理那次的下乡访问没太多记忆,只记得那一天,学校突然就气氛热烈起来,迎接总理的时候,每人拿着一面小邦旗,站在学校门口的大路边,兴高采烈地列队欢迎。

比我年长两岁的姐姐记得比我多,有一回不知为何谈起童年往事,姐姐无意间说了句:当时看李光耀觉得他很高。我没搭腔,因为这不在我的记忆画面里,或当时根本不在意什么大人物到访,心思都被学校那异乎日常的欢腾感染,那是好玩的成分多过一切。朴实的年代里,小孩的快乐也是简单纯粹的。

但我与新生学校的缘分仅有一半。1964年7月,小学四年级的时候,一场突然爆发的种族骚乱,突然间破坏了峇踏村民原本和谐共处的氛围,也间接影响了我的童年生活。

骚乱的时候,全岛戒严,街上不时有军警巡逻,气氛十分紧张。可我印象最深的是,半夜里常被来势汹汹的马来鼓声惊醒,那鼓声,听来急促,听了教人不安,当时也问过爸妈,半夜里为何有鼓声?却总是没有答案。但有一回,妈妈在院子里与隔邻的阿姨交头接耳,我听到邻家阿姨说了,马来鼓声响起,象征他们在召集人马。

夜半鼓声带来的紧张气氛持续了好些天,爸妈越来越感焦虑。那天,我们一家子终于仓惶离开了南下新加坡后生活了六年的马来甘榜。当时妹妹已出世,父母亲带着四个孩子,先是寄居在父亲的多年好友周叔叔家里,两个月后,搬到华人聚居的大成巷。

而我们家,就此告别了那个叫“峇踏”,目前已不复存在的马来甘榜。回想起来,在我的童年记忆里,这夜半鼓声就好比那南下的列车,是童稚岁月的某种标记,也是那个年代,某个时间点的印记。

3. 因为骚乱与搬家,小学四年级还没念完,懵懵懂懂间被逼离开了新生学校,转校到坐落在大成巷尽头的凤山学校。对于自己如何适应新学校与新生活,其实我已记不得了。虽然同样都是华文小校,可因为坐落点的关系,凤山学校和新生学校在氛围与环境上相差太大。和新生学校蕉风椰雨式的甘榜风情不同,凤山学校是一所典型的华人乡村学校,紧挨着学校的是座华人老庙凤山宫九皇爷庙,至今也仍记得,庙宇附近还有一棵气根盘错的老榕树。

很久之后我才知道,早在1920年代,凤山学校就是由九皇爷庙创办的,学校最初还是从私塾开始,一度靠信众的香油钱办学。

九皇爷信徒众多,每年农历九月的九皇诞是凤山宫一年一度的大事,在凤山学校的日子,我对九皇诞庆典从陌生到熟悉,到了后来,甚至期待每年庆典带来的热闹欢腾。

九皇诞庆典期间,庙里香火特别鼎盛,周围都立起黄旗、黄布条。庙里出入的信众,身着白衣白裤,腰缠黄布条,我也常看到一些同学,手上系着据说可保平安的黄色布绳。

九皇诞期间,大成巷村人大多连续茹素九天或三天,大人们说,那是吃“九皇斋”。庆典从农历八月最后一天的迎銮开始,然后在庙前连续演上十个晚上的酬神大戏,一直到送九皇爷回銮。

九月初九,九皇爷回銮的晚上,八九点左右,送驾游行的队伍浩浩荡荡自九皇爷庙出发,銮轿、花车、鼓乐、龙狮队,一路锣鼓喧天,沿着大成巷,往巴耶利峇上段的方向游行,一路送九皇爷往东海岸海边,完成送神出海的仪式。九皇爷銮轿由几个白衣大汉抬着,一路前行一路晃动,村里人纷纷在门前摆上香案和供品,当銮轿经过自家门前的时候,点上一束清香膜拜。

从小耳闻目睹声势浩大的游神赛会,感受到民间对九皇大帝的信仰和崇拜。就像那盛大而隆重的九皇爷庆典,年复一年,年年锲而不舍。后来渐渐知道,九皇爷信仰不只存在大成巷,在本地不同地方都可找到九皇爷庙,它甚至不只是新加坡的民间信仰。九皇爷,它还是马来西亚、泰国敬畏的神明。信徒们相信,九皇大帝能保佑家国风调雨顺,只要诚心礼拜就会得福消灾。

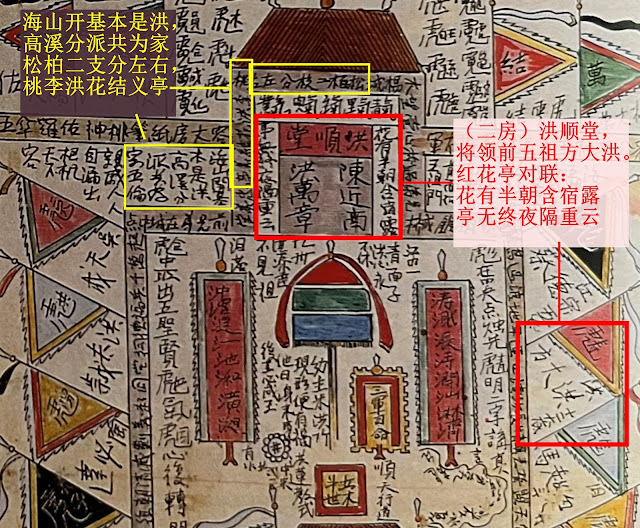

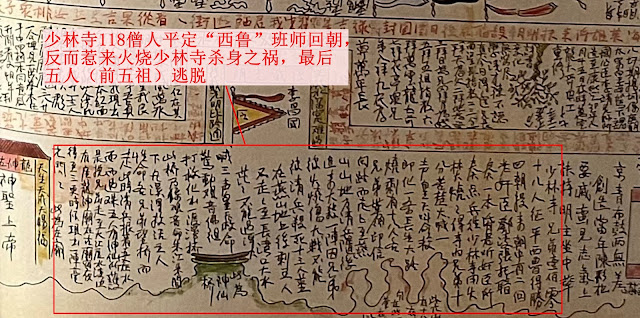

一直好奇于九皇爷的身份和起源,年岁增长,断断续续读了一些关于九皇大帝的资料,那些众说纷纭的民间传说,经过不同方式的传播,真真假假,假假真真,无以判断,也无需判断。有些传说将九皇爷与洪门会、天地会连在一起,说九皇爷是九位反清复明义士,甚至有的说九皇爷指的是乾隆年间天地会创始人万云龙和他的儿子、结义兄弟等等。也听说过,九皇大帝是道教信仰中的星神,是北斗七星星君:贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军,加上左辅、右弼两星君的合称。

读九皇爷资料,并非想做研究,纯属好奇,对我而言,九皇爷的历史和来源其实并不重要,我想知道的是,九皇大帝为何如此受民间崇拜?而我知道,这是个没有标准答案的问号。

岁月流逝,城市变迁,童年时代就读过的两所乡村学校,一所在马来甘榜,一所在华人村落,两所学校各有特色与那个年代的象征意义,也在特定的年代里,肩负起春风化雨的使命,但终究也像全岛所有华校一样,船过水无痕,消失得无影无踪。我记得,我是在凤山学校读书时,开始懂得写作、投稿,第一篇刊登在报章上的作文,还是在校长、老师们的鼓励下,投稿到《星洲日报》去。

4. 打从九岁开始,住了十余年的大成巷,一直是个有故事的地方。这些年来,大成巷的故事仿佛说也说不完,道听途说者有之,绘声绘影者有之,人们津津乐道于大成巷的私会党曾经如何猖獗,黑帮如何横行,尤其是传说中的千面大盗林万霖,枪法如何神乎其技,混迹黑道时如何神出鬼没,那些只知其一,不知其二的传说,在坊间口耳相传,大成巷多了几分传奇。

也许因为我们家并非世居大成,甚至可以说是大成巷的外来者,没经历过传说中大成巷黑帮猖狂的日子。我也曾经查过资料,为大成巷增添上神秘色彩的千面盗,其实家在巴耶利峇机场一带的惹兰红灯,与真实范围内的大成巷有一段距离。因为背负着黑帮与大盗之名,当年的“大成人”仿佛被贴上标签,常令人为之侧目,外地人平素无事,也不会轻易走进去。

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。记忆里的大成巷是个实实在在,弥漫着人间烟火、市井气息的地方。大成巷虽以“巷”之名,却不是一般的横街窄巷,它也不仅是一条街,一个聚落,而是由一路上不同小村落交汇而成,许多人不知道的是,来到大成巷的中间地段,还有一个马来甘榜,一两家由马来人经营的杂货店。我是在后来听大人们说的,1964年种族暴动的时候,大成巷里的马来人却未受影响,安然地在甘榜里与华人共处。

大成巷并非窄巷,却是条长“巷”,头尾两端,大约两三公里长,前端路口面向巴耶利峇路上段,从路口一直往前走,到了尾端则是机场路。在大成巷的时候,我每天在长巷来来去去,读凤山小学的时候,每一天,我从家里朝大成巷尾端机场路的方向,以大约20分钟的路程步行到学校。上中学之后,我每天从家里往巴耶利峇上段方向走向车站,脚程大约也是20分钟。

大成巷路口是个市集,不论白天或晚上,这个面临巴耶利峇上段的市集是整个大成巷最热闹喧嚣的地方,除了巴刹,市集两旁麇集着酒庄、米栈、杂货店、洋服店、缝纫班、理发店、书店、咖啡店、火炭店、会馆(公馆)、酱油厂、西药房、中药铺,还有个社会主义阵线开办的幼稚园。至今叫村民特别怀念的是,市集里五味杂陈的路边摊,从山瑞炖汤、羊肉汤、沙爹米粉到福建卤面、广东云吞面、潮州糜、肉骨茶、海南咖喱饭、猪肉粥等等,都是能轻易勾起味蕾记忆的老味道。

从市集往里走,除了住家,还有散布其中的家庭式工厂、手工作坊,寺庙、学校、联络所,记忆中,老字号饼家宝源、泰利饼家半个世纪前都在大成巷起家;再往里走,大成巷支路里,还有外人鲜少探秘的乡村池塘、椰林、鸡寮、猪栏、菜圃。

我当然记得,弟弟是在大成巷家中出生的。我们家在大成巷的一条岔路上,附近有三片大小不一的池塘,其中一个池塘离我们家仅数码之遥。池塘位于椰林里,每天早上,我贪走捷径,穿过椰林小路去上学,总会看到一些邻家妇女,在晨曦中,蹲在池塘边洗涤衣裳。

往椰林里向上走,离我家15分钟路程,在金泉路一带,有家名字很美的玫瑰露天戏院。爱看戏的妈妈,带着我们,在玫瑰戏院看了《刘三姐》《养鸭人家》《婉君表妹》等当年红极一时的电影,那个年代的影片,就如乡村里的露天戏院,淳朴却令人怀念。

“玫瑰”虽离我们家不远,但要到戏院去,要穿过池塘,走在凹凸不平的椰林路上,多少个夜黑风高的晚上,为了看电影,我们就这样,一脚高一脚低,穿过池塘与椰林,勇往直前,往玫瑰戏院前行。

说是城市重建的缘故,大成巷村民到了1970年代末纷纷迁出区里,长长的,曾经声名远播的大聚落,就这样一步步走进历史。现在偶尔开车到了巴耶利峇路、巴耶利峇上段与机场路交接处,看到昔日大成巷一带尽是商业大楼与工业厂房,那里有座办公大楼直接取名“ Tai

Seng”,周遭数条大路、支路也以Tai Seng命名,从其中一条“大成道”一直往前走,可直通目前也已改头换面的金泉路。可是,单凭Tai

Seng两个字,就是我们留给后世的记忆?年轻一代可知道什么是“Tai Seng”?曾经,那是一个怎样的地方?

而我知道,记忆中那个有华人村落,有马来甘榜,有家庭作坊,有人养猪,有人种菜,有椰林、鱼池,曾经市集喧嚣,商店、路边摊林立,充满市井生机的大成巷已荡然无存,任人凭空遐想,有意无意间,以“大成”之名编织黑帮传奇。

岁月流逝,城市变迁,童年时代就读过的两所乡村学校,一所在马来甘榜,一所在华人村落,两所学校各有特色与那个年代的象征意义,也在特定的年代里,肩负起春风化雨的使命,但终究也像全岛所有华校一样,船过水无痕,消失得无影无踪。